Disclaimer: In diesem Artikel geht es um meine persönlichen Eindrücke von Polen. Nicht alles hat mir gefallen. Ich will aber niemandes Gefühle verletzen. Wenn du keine kritische Meinung über Polen lesen möchtest, lies diesen Artikel nicht. Oder lies ihn und hate in den Kommentaren zurück – das wäre nur fair. Wenn du lieber etwas Negatives über Deutschland lesen möchtest, klicke hier.

Auf der Suche nach meinen polnisch-deutschen Wurzeln habe ich Polen endlich näher kennengelernt. Warschau ist eine oberflächliche Schlampe, das Kleinstadtleben ist noch trister als in Deutschland, aber es gibt auch das ganz alte, idyllische polnische Landleben noch.

Ein Teil meiner Vorfahren stammt aus Polen. Deshalb war ich vor Kurzem mit meinem Bruder und meinem Onkel dort: Ein bisschen Wurzelsuche, vielleicht ein Gefühl für die eigene Herkunft bekommen. Obwohl ich seit zwölf Jahren in Berlin wohne und die Reise nach Polen ja echt nur ein Katzensprung ist, war ich bisher nur zweimal kurz dort gewesen: Auf einem Polenmarkt direkt an der Grenze (ja, die Zigaretten sind nichts für zarte Lungen) und einmal auf der Hochzeit eines Freundes. (Am Tag nach der Hochzeit stolperte ich mit einem Wodka-Kater auf der Suche nach einem Imbiss in eine gruselige Militärparade hinein, auf der Kinder in Uniformen marschiert sind. True Story.)

Da mein Onkel etwas Ahnenforschung betrieben hatte, konnten wir die Gegend, aus der unsere Vorfahren stammten, ganz gut eingrenzen: Ein kleines Bauerndorf nördlich von Warschau, ca. 15 km von der Kleinstadt Ciechanów entfernt. Wir sind also in Warschau gestartet und haben uns – mit Ciechanów als Zwischenstation – von der Hauptstadt über die Kleinstadt bis in die ländliche Provinz vorgearbeitet. Ein hochgradig subjektiver Reisebericht in drei Etappen.

Warschau – Stahl, Beton und Sexismus

Warschau brüstet sich mit dem Titel “Größte Baustelle Europas”. Im Wikipedia-Artikel zur Stadt heißt es: “[…] in der Innenstadt sind in den letzten Jahren viele Läden, Einkaufszentren, Bürohochhäuser und Freizeitmöglichkeiten geschaffen worden. Warschau hat sein Blockbauten-Image abgelegt und ist nun neben Frankfurt, London, Rotterdam und Paris die „höchste“ Stadt Europas.” Das kann ich bestätigen – zumindest tut Warschau alles dafür, die architektonischen Spuren der Vergangenheit nach und nach zu beseitigen. Die Innenstadt ist ein wilder Mix aus sehr heruntergekommenen Bürgerhäusern, an denen man häufig noch die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg erkennen kann, tristen Wohnblöcken aus der Sowjet-Ära, schnell hochgezogenen 90er-Zweckbauten und vor allem jeder Menge protziger, Superlative anstrebender Stahl-und-Glas-Architektur. Schön ist das nicht, aber interessant: Man hat das Gefühl, dass man dabei zusehen kann, wie die phallisch-sterilen Repräsentationsbauten des Kapitalismus sich ausbreiten und die Spuren der Vergangenheit schlucken.

Eine weitere architektonische Geschmacksrichtung von Warschau ist der steingewordene Nationalismus. Klotzige Statuen und klassizistische Monumentalbauten, die dem Preußen-Protz Berlins in nichts nachstehen, erinnern überall an die katholisch-nationale Glorie des polnischen Staates. Aus der bewegten Geschichte Polens ist das nachvollziehbar: Für eine Nation, die jahrhundertelang zwischen Preußen, Russland und Österreich-Ungarn zerrieben wurde, ist ihre schiere Existenz eine heroische Widerstands- und Erfolgsgeschichte. Wie ein erhobener 234-Meter-Mittelfinger ragt der Warschauer Kulturpalast in den Himmel: Wir sind immer noch hier, Motherfuckers! Das Nationalstadion Kazimierz Górski ist komplett im polnischen Rot-Weiß gestaltet – inklusive der repräsentativen Metro-Station. So viel offen zelebrierter Nationalismus ist für Deutsche natürlich ungewohnt, und bei allem Verständnis für die Unterschiede in der Geschichte muss ich zugeben: Mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt.

Jenseits von Tourist-Dienstleister-Beziehungen hatten wir wenige Berührungspunkte mit den Warschauern, daher kann ich mir kein wirkliches Urteil über die Mentalität der Bewohner erlauben. Was allerdings auf der Straße auffällt, ist eine hammerharte, nach Geschlechtern sortierte Durchnormierung der Menschen. Überspitzt gesagt: Die Männer laufen im sportlich-maskulinen Proll-Look herum (Crew Cut, teure Sportschuhe, Polohemden, aufgesetzt breitschultriger Gang), und die Frauen sehen – sorry – alle aus wie Tussis (hauteng ist Standard, die Haare sind lang, die Gesichter mit Make-up zugekleistert und die Damen mit teuer aussehenden Accessoires überfrachtet). Beide Geschlechter ziehen Parfüm-Bugwellen hinter sich her, die man auch aus mehreren Metern entfernung noch auf der Zunge schmeckt. Viele Kellnerinnen und andere Dienstleisterinnen müssen in den Touri-Lokalen in Kostümchen rumlaufen, die man eher in einem billigen Fetischporno erwarten würde. Bei so viel rundum akzeptiertem Sexismus ist mir erstmal klar geworden, wie vergleichsweise angenehm Deutschland schon jetzt ist, was den Sexismus auf der Straße angeht. Vielleicht ist man als Berliner einfach verwöhnt. Für mich überraschend und anstrengend: Scheinbar reicht es aus, als Typ lange Haare und eine große Brille zu tragen, um dort als absoluter Fremdkörper wahrgenommen zu werden. Ich habe noch nie in einer größeren Stadt so viele irritierte, belustigte und unverblümt aggressive Blicke abbekommen wie in Warschau. Ein Glück, dass ich in weiser Voraussicht auf den Nagellack verzichtet habe, den ich sonst gerne trage …

Insgesamt ist Warschau für mich eine Fassaden-Stadt: Alles scheint darauf angelegt zu sein, nach außen zu zeigen, dass man wer ist. Und die Form ist nicht besonders originell. Kapitalismus, Nationalismus und sexistische Selbstkonstruktion finden jeweils auf der absolut stereotypen Ebene statt. Warschau und ich, wir werden wohl keine Freunde mehr. Aber spannend war es allemal.

Ciechanów – die polnische Kleinstadt-Vorhölle

Unsere nächste Etappe war die Kleinstadt Ciechanów. Von hier wollten wir den genauen Standort des Dörfchens herausfinden, in dem meine Großmutter aufgewachsen war, und das Umland ein wenig erkunden. Im Hotel Baron wurden wir wie echte Exoten empfangen: Ausländische Gäste scheinen hier etwas ganz Besonderes zu sein. Man hatte extra eine Rezeptionistin eingeteilt, die ein paar Brocken Englisch sprach, und die Dame war sehr nervös, als wir eincheckten.

Jenseits der trutzigen Burg der Herzöge von Masowien, einer Festung aus dem 14. Jahrhundert, verfügt Ciechanów über keinerlei Sehenswürdigkeiten. Das Städtchen ist eher ein langgezogenes Wohn- und Gewerbegebiet, und es ist deutlich sichtbar, dass der prassende Kapitalismus der Hauptstadt hier noch nicht angekommen ist. Heruntergekommene Bürgerhäuser und sozialistische Wohnblocks vermischen sich mit tristen Kommerz-Zweckbauten, die nach den frühen 90ern aussehen. Gefühlt jedes dritte Geschäft verkauft Brautmode, die anderen Läden irgendwie alles – vom gebrauchten Mobiltelefon über Plüschtiere bis hin zu Porzellantellern.

Die Anstarr-Problematik hat sich hier selbstredend verschärft. Mehr als einmal haben mich junge Männer auf der Straße so blickgefickt, dass ich mich zum Chicken-Spiel gezwungen sah: Zurückstarren, aufplustern, selbstbewusstes “Was willst du denn?”-Nicken andeuten. (Am Ende sind sie mir alle ausgewichen. Pussys.) Ich weiß, Völkerverständigung geht anders … Aber es gab auch nette Begegnungen. In einer Nacht, in der ich nicht schlafen konnte und einsam auf dem Hof Kette rauchte, setzte sich ein freundlicher, betrunkener Pole zu mir und drückte mir ein Bier in die Hand. Wir konnten uns nicht unterhalten, weil er nur Polnisch sprach (ich kann leider kein Wort Polnisch), aber geredet und zusammengesessen haben wir trotzdem eine Stunde lang: Er hat was erzählt, ich habe was erzählt, wir haben angestoßen und meine Zigaretten geteilt.

In der Burg lernten wir einen Hobbyhistoriker kennen, der ein paar Brocken Englisch sprechen konnte. Er half uns, die Gegend näher einzugrenzen, aus der unsere Vorfahren stammten, und versorgte meinen genealogisch interessierten Onkel mit Links zu polnischen Geburtsurkunden-Register-Websites. Einen sehr denkwürdigen Moment hatten wir, als er uns über die dunkle Seite unserer Vorfahren aufklärte. Die deutschen Siedler in der Gegend, zu denen auch unsere Ahnen gehörten, seien Mitte des 19. Jahrhunderts nach Masowien gekommen und hätten knapp ein Jahrhundert – nämlich bis 1939 – friedlich mit den Einheimischen zusammengelebt. Noch am Tag der deutschen Kriegserklärung allerdings hätten sie prompt damit begonnen, ihre polnischen Nachbarn zu massakrieren. Schluck. Der Historiker erzählte das ohne Feindseligkeit, aber es schien ihm wichtig, dass wir das wussten. Uns wurde klar, dass es vielleicht keine so gute Idee wäre, die Einheimischen allzu offen mit unserer Mission zu konfrontieren. Wer weiß, wessen Verwandte vielleicht unseren Vorfahren zum Opfer gefallen waren? Im schlimmsten Fall würden die Anwohner befürchten, wir wollten vielleicht Besitzansprüche an irgendeiner Farm anmelden – solche deutschen Arschgeigen mit “Vertreibungsvergangenheit” soll es ja wohl geben …

Rszeszotko – fast zu idyllisch, um wahr zu sein

Bisher hatten wir im Netz und durch Befragungen bei der Suche nach dem Heimatort meiner Oma kein Glück gehabt. Wir suchten nach dem Dorf “Roschotko” – so hatte ein halbseniler Großonkel den Ort genannt. Der Durchbruch kam weder von unserem Hobbyhistoriker-Kumpel noch aus der Touristeninformation, sondern von der netten, nervösen Hotelrezeptionistin: Sie erkannte in dem rein phonetisch aufgeschriebenen Wort den Ortsnamen “Rszeszotko” wieder, den wir dann – Google Maps sei Dank – tatsächlich fanden.

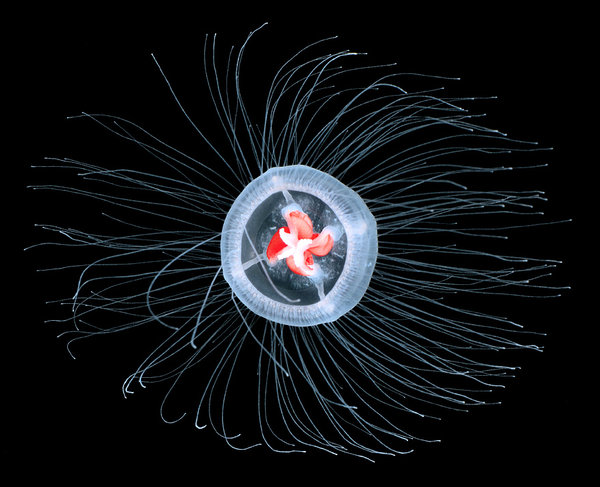

Da ich selbst in einem kleinen Dorf im Westerwald aufgewachsen bin, glaubte ich, zu wissen, was mich erwartete: Ich stellte mir die typischen Zweckbauten des industrialisierten Argrarwesens vor – Silos, modulare Großstallsysteme, teure, halbautomatisierte Landwirtschaftsmaschinen. Mann, lag ich daneben. Rszeszotko ist komplett aus der Zeit gefallen. Das Dörfchen besteht aus vielleicht zehn Bauernhöfen an einer Wegbiegung und ist umgeben von Wald, Auen und kleinen Feldern. In der Dorfmitte nistet ein Storch auf einem Strommast – das Tier schien zu wissen, wie man souverän für Fotos posiert. Die herumstehenden landwirtschaftlichen Maschinen sahen nach den 60er Jahren aus. Die Wohnhäuser sind in gutem Zustand, aber uralt und mit bunt zusammengewürfelten, improvisierten Anbauten versehen.

Mit den Anwohnern hatten wir fast keinen Kontakt: Ein paar Menschen beobachteten uns aus der Ferne und grüßten verhalten zurück. Die Frauen trugen tatsächlich geblümte Kittelschürzen (Sorry, keine Fotos. So weit wollte ich dann doch nicht gehen – die Anwohner sollten sich ja nicht fühlen wie Großwild auf einer Safari). Allein ein blondes Mädchen im Vorschulalter rief uns ein fröhliches “dzień dobry” entgegen. Einige Rinder grasten auf den Weiden um Rszeszotko herum – ganz ohne Zäune. Ein mit bunten Bändern geschmückter Schrein mit Kruzifix begrüßt Neuankömmlinge am Ortseingang. Die einzige Bushaltestelle sieht aus, als sei sie seit Jahren nicht benutzt worden. Die Felder und Wiesen sind gesprenkelt mit Klatschmohn und Kornblumen.

Anders als das Agrarland, das ich aus Deutschland kenne, sind die Felder hier winzig und immer wieder unterbrochen durch Wald und Sumpfgebiete. In der Nähe verläuft das idyllische, naturbelassene Bächlein Łydynia – unser erster Anhaltspunkt bei der Suche nach Rszeszotko und wahrscheinlich der Grund, warum meine Oma den Namen Lydia trug.

Ein zottiger schwarzer Hund ohne Halsband gesellte sich zu uns und verliebte sich direkt in meinen Bruder. Wir nannten das Tier “Sonntag” und verbrachten den Tag zu viert in und um Rszeszotko. Bei unserer Abreise wollte uns Sonntag gar nicht gehen lassen: Wild bellend sprang er ums Auto herum, sodass ich nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren konnte. Auf der Landstraße rannte dieser wahnsinnige Streuner uns noch mehrere Kilometer mit heraushängender Zunge hinterher, bis mein Bruder ihn dank eines weit geworfenen Stöckchens endlich abhängte.

Insgesamt war der Tag in Rszeszotko surreal und magisch: So würde es in einem Hollywoodfilm aussehen, wenn der Protagonist seine polnisch-agrarischen Wurzeln findet. Und Rszeszotko hat mein Polen-Bild sehr abgerundet: Mehr Gegensatz zum oberflächlichen Bling-Bling von Warschau geht wohl nicht. Polen ist ein Land der Kontraste: hysterisch wirkender, unreflektierter Aufbruch in national eingfärbten Hardcore-Kapitalismus in Warschau einerseits, zeitlos wirkendes, urwüchsiges Landleben jenseits der großen Straßen andererseits.

Ein Polen-Fan werde ich perönlich wohl nicht mehr. Ich passe da nicht rein. Aber eine Reise in dieses spannende, dynamische Nachbarland kann ich nur empfehlen – und sei es nur, um vor Ort zu sehen, was Globalisierung und Kapitalismus ganz konkret mit einem Land machen.

Ach ja, ein Tipp an Bierfreunde: Haltet euch an Żywiec. Schmeckt besser und macht nicht so fiese Kopfschmerzen wie Tyskie.